첫 글에서 2025년 talent strategy를 세우기 위해 회사의 전년도 데이터를 통한 인사이트, 즉 조직의 보이지 않는 맥락(What)을 숫자와 스토리로 고민해 보는 것을 얘기했다면, 두 번째 글에서는 그것을 누구와(Who) 같이 만들어 가야하는 지를 얘기해보았다. 그리고 이번 글에서는 그 전략을 어떻게(How) 만들어 나갈 것인지에 대한 방법론을 얘기해 보려고 한다.

디자인 씽킹(Design thinking), 그리고 애자일(Agile). 아마 어디선가 어렴풋이 들어본 단어가 아니신지? 주로 제품 개발을 위한 방법론으로 사용자, 즉 end user 중심적으로 문제를 해결하며, 창의적으로 경험을 재구성하고 복합적 결정을 내리기 위해 시작된 방법론이다.

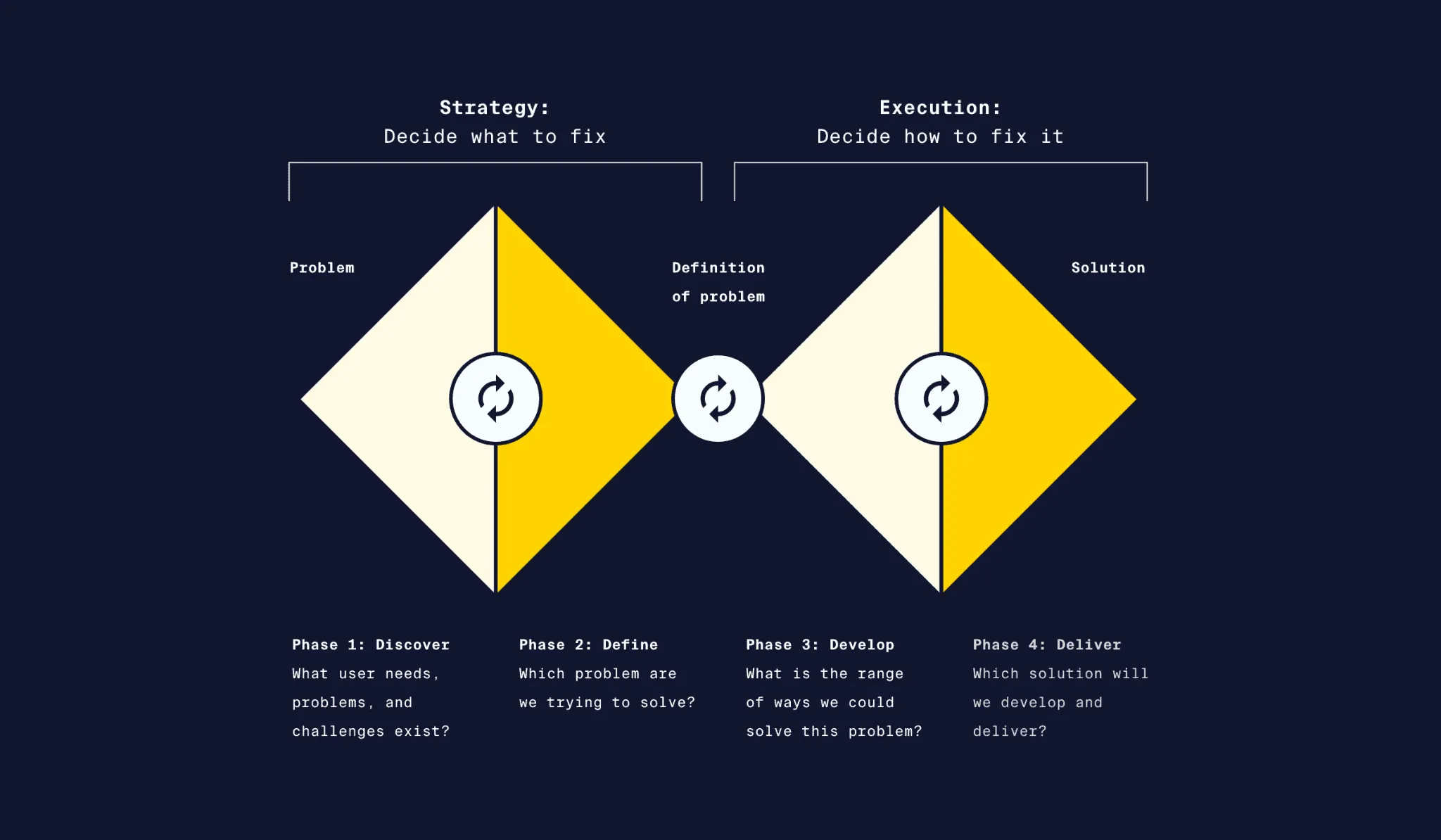

디자인 씽킹(Design thinking) 도식

이 방법론에 대한 자세한 설명은 생략하겠다. 아마 위 키워드만 검색해도 방법론에 대한 자세한 정의는 어디서나 찾을 수 있을 테니까. 다만, 위 방법론이 인재 전략을 짜는데도 매우 효과적이라는 것을 말하고 싶다. 디자인 씽킹의 대표적인 예로 아이폰 개발을 많이 얘기하는데, 개발 당시 사용자들이 가장 필요하면서도 불편해하는 키패드를 터치스크린 방식의 키패드로 바꾸는 사고의 혁명을 가능하게 했던 방법론이 이 디자인 씽킹이다. 아마도 당시의 제품 개발자에게 개발하라고 했다면 절대 나올 수 없었을, 사용자의 경험을 최우선하여 생각했기에 나올 수 있었던 아이디어였기에 가히 혁명적이고 창의적인 제품이 나올 수 있었으니까.

여기서 인사 담당자를 제품 개발자라고 적용한다면, 조직의 임직원들이 유저가 된다. 반대로 말하면 디자인 씽킹의 방법론을 적용하면, 인사담당자들은 철저히 임직원의 입장에서 경험하는 인사 프로그램에 대해 생각해 보아야 하고, 그들의 입장에서 무엇이 필요하고 무엇이 불필요한지를 검증해 보게 된다.

안다. 지금 내가 하는 얘기가 딱히 인사담당자들이라면 듣고 싶지 않은 얘기라는 것을. 인사는 잘해도 딱히 별말 듣지 않고, 잘 못하면 백만 가지 얘기를 듣는 자리라, 굳이 그렇게 사서 고생하는 일을 해야 하냐라고 반문한다면 나도 그 마음 안다며 그대의 어깨를 토닥여주고 싶다. 아마 모두를 만족시킬 만한 인사 프로그램은 그 어디에도 없다며, 왜 굳이 잘 있는? 인사프로그램을 까뒤집어 다시 만들고 긁어 부스럼을 만드냐고 묻는다면 그 말도 맞다. 인사프로그램이 자주 바뀌어 직원들에게 혼란과 불안을 가중시킨다면 그것도 딱히 좋은 것이 아니라는 것을.

그러나 조직은 생물체 같은 것이라 시시각각 성장하고 변화한다. 나는 그대의 어깨를 토닥이며 아마 다음과 같이 반문할 것 같다. 그대의 조직이 갖고 있는 인사 프로그램이, 회사의 성장하는 방향성과 잘 맞고, 직원과 매니저가 만족하며 별 탈이 없다면 굳이 까뒤집을 필요가 없다고.

그런데 그 확신이 어디에서 오는 것인지 물어보겠다. 만족은 이제 일이 손에 익숙해져 버린 그대의 마음에서 오는 것인지, 정기적으로 임직원들에게 피드백을 듣는 창구가 있는지를. 조직이 크면 그에 걸맞는 큰 옷을 입어야 하고, 조직이 쪼그라들고 있으면 긴축정책으로 허리띠 졸라매야 하는 게 인사인데. 그대 조직의 인사 프로그램은 그에 걸맞은 유연성을 가지고 있느냐고.

뭔가 마음이 간질간질하고, 양심이 좀 찔리는 것 같으면 결국 입에 쓴 약을 먹을 때가 온 것이다. 직원들의 피드백이 그것이다. 그것도 그룹별로, 페르소나별로 들어야 한다. 조직의 리더십부터, 중간 관리자 그룹, 개별 직원들까지. 무엇이 가장 그들을 불편하게 한 인사 제도였는지, 무엇을 개선하면 제일 좋을 것인지. 그것을 단순 설문에서 끝낼 것이 아니라 제도의 개선과 실행, 그리고 그 바뀐 제도가 조직에 잘 녹아들 수 있도록 전사 캠페인과 교육을 통해 조직의 문화와 성장을 인사가 프로그램과 프로세스로 뒷받침할 수 있도록 End to End로 진행해야 한다.

디자인 씽킹 방법론을 적용한다면, 먼저 임직원들의 피드백을 통해 현 임직원들의 니즈, 즉 현재 조직에서의 인사 방면에 가장 큰 고충 사항이 뭔지를 들어보는 것이 좋다. 현 제도에 대한 단순 설문보다는 Open question을 통해 듣는 것이 좋고, 해당 그룹별로 포커스 인터뷰를 꼭 해보는 것이 좋겠다. 그렇게 임직원들의 고충사항들을 적어놓고 그것에 대한 실행 가능 여부와 개선했을 때의 효과성, 우선순위, 비용 등을 비교한다. 그리고 대략적인 문제 파악과 그것에 대한 개선 방안에 대한 제안, 기대효과 등을 적어 빠르게 다시 피드백을 받는다.

다시 말하지만 문제에 대한 정의, 시작이 반이다. 내가 생각하는 문제와 직원과 리더가 생각하는 문제, 매니저가 생각하는 문제가 다를 수 있다. 어떤 그룹의 어떤 문제를 해결하는 것이 가장 적은 노력으로 큰 효과를 가져올 수 있을지를 치열하게 고민해 보고 시작해야 한다.

예를 들면, 조직의 리더십은 저성과자를 문제로 삼지만, 중간 관리자 그룹은 고성과자의 보상 문제를 얘기할 수 있고, 개별 직원들은 승진 평가제도를 얘기할 수 있다. 물론, 위에 예시처럼 듣고 보니 결국 모두 다 다른 얘길 하는 것 같지만 결국 퍼포먼스에 대한 평가제도를 얘기하고 있다면, 문제는 비교적 쉬워진다. 다만 어느 그룹의 문제를 우선순위를 MVP(Minimum Viable Product의 약자, 구현하고자 하는 제품의 핵심적인 가치를 골라 최소한의 기능만을 담아낸 제품)로 만들지를 고민해 봐야 한다. 만약 문제 해결의 무게 중심이 어느 한쪽 그룹에만 편중된다면, 그다음 차선 프로젝트를 자연스럽게 균형 잡힌 조직을 위한, 다른 그룹을 위한 제언으로 준비할 수 있게 된다.

만약 기존 인사 프로그램이 존재하고, 전체 프로그램을 다 뒤집을 필요 없이 약간의 개선이 필요한 정도일 수도 있다. 그런 경우 애자일 (Agile) 방법론을 추천한다. 디자인 씽킹이 강력한 사용자 중심의 해결 방안을 찾는 것에 집중한다면 애자일 방법론은 '빠르게' 문제를 개선시키는 것에 초첨을 둔다. 애자일 방법론은 기민한 반복적인 개발 및 전달에 초점을 맞춘 프로젝트 관리 방법론으로 기존의 인사 프로그램이 있거나 디자인 씽킹으로 문제 해결에 대한 창의적인 아이디어가 있고 그것을 MVP를 통해 빠른 피드백과 반복을 통한 개선을 하고 싶을 때 사용한다.

예를 들어 조직의 입퇴사가 너무 잦아 임직원의 조직 적응 문제가 대두된다면 조직의 온보딩 프로그램을 디자인해 볼 수 있다. 이때 새로운 프로그램을 만드는 것도 좋지만 기존의 프로그램을 빠르게 개선해 보고 싶다면 이 애자일 방법론으로 적용해 볼 수 있다.

HR에서의 구체적 적용 사례 (Agile 적용)

✅ 신입사원 온보딩 프로세스의 지속적인 개선

- 신입사원들이 온보딩 과정에서 겪는 문제를 2주 단위의 스프린트로 분석하여 지속 개선.

- 기존 프로세스의 효과를 측정하고 피드백을 받아 반복적(On-going) 개선 수행.

HR에서의 구체적 적용 사례 (Design Thinking 적용, 새로운 프로그램 제안)

✅ 신입사원 온보딩 개선

- 신입사원의 초기 적응 문제를 해결하기 위해 버디 시스템(Buddy System) 도입

- 온보딩 챌린지: 입사 후 30일 동안 수행할 미션을 제공 (예: 동료 5명과 점심 먹기, 회사 핵심 제품 직접 사용해 보기)

- AI 기반 챗봇을 활용하여 HR 관련 질문 자동 응답

이제 다시 원점으로 돌아가 물어본다. 조직의 인재 전략을 생각할 때 가장 중요한 것은 뭘까?

조직의 임직원의 경험을 고려하고 프로세스가 효율화되며 그 끝이 조직의 생산성 증대와 연결되는 것. 디자인 씽킹과 애자일, 방법론을 무엇을 사용하든 인재 전략에는, 그리고 인사 제도의 시작과 중심과 끝에는 모두 임직원의 목소리, 즉 피드백(Feedback)이 반드시 존재해야 한다. 그것도 한번이 아니라 시작점에도, 중간에도, 끝에도. 그리고 그 과정이 반복적으로 이루어져 끊임없는 성장의 선순환으로 이루어져야 한다. 그래야 그것이 결국 인사 제도 속에 녹아 조직을 살아 움직이게 한다틑 것을 우리는 항상 잊지 말아야 한다.

글: (전) IBM 인사부 허정은